序言:今天,我们的网上读书会第二弹又来啦!这一次,我们邀请了三位从事非洲史研究的老师为我们分享他们对经典作品的解读。 一、张忠祥教授解读 《非洲黑人文明》 01 教师简介

张忠祥教授: 1965年生,上海师范大学人文学院教授、非洲研究中心主任,博士生导师。毕业于华东师范大学历史系世界史专业,国家公派肯尼亚肯雅塔大学访问学者。兼任中国非洲史研究会副会长、中国亚非学会副会长、上海市世界史学会副会长。主要研究非洲历史和中非关系。出版《中非合作论坛研究》《列国志马里》和《非洲史学实践——非洲史学史》等著(译)作,主持完成国家社科基金重点项目《20世纪非洲史学与史学家研究》及外交部项目多项。 02 推荐书目

本书目录:

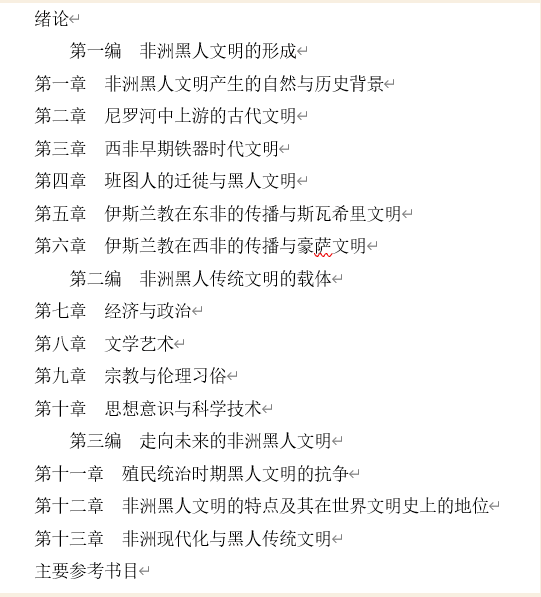

同学们,大家好!今天我给大家推荐的一本书是《非洲黑人文明》。这本书由艾周昌先生(1930—2018)主编,中国社会科学出版社1999年版。作者除了艾先生之外,还有舒运国教授、沐涛教授、陈晓红教授等。尽管这本书的出版已经有20余年了,但它仍然是同学们了解非洲文明和非洲历史的值得一读的一本入门书。 什么是“非洲黑人文明”?简单地说,非洲黑人文明是撒哈拉以南非洲黑人各族在过去所创造的物质文明和精神文明的总和。那么,“文明”的标准又是什么呢?从野蛮进入文明有三大要素:金属冶炼、文字的使用、城市的出现,这三大要素在撒哈拉以南非洲的历史上都出现过,所以艾先生在这本书的绪论里说:“非洲黑人文明的存在是一个事实问题,而不是一个思辨的问题,只要是一个不存在种族偏见的人,都会承认世界上有一个独特的非洲黑人文明存在。”艾先生之所以这样讲,是有原因的,因为非洲黑人文明长期被欧洲主流学术界所否定,他们认为非洲黑人没有历史、没有文明,只有黑暗和停滞。持这种观点的代表性人物,就是德国著名的哲学家黑格尔。他在《历史哲学》一书中,把非洲分成三部分,一是“非洲本土”,即撒哈拉以南非洲,即通常所说的黑非洲;二是“欧洲的非洲”,即马格里布地区;三是“亚洲的非洲”,即尼罗河流域,特别是埃及。黑格尔认为,非洲本土“不是一个历史的大陆”,非洲黑人没有“通达哲学的能力”,“处于野蛮的、未开化的状态之中”。继黑格尔之后,一些欧洲的人类学家和历史学家认为,在撒哈拉以南非洲发现的一切文明成就都是外来的含米特人带来的,这就是“含米特理论”,其最著名的代表人物是英国学者塞利格曼,他在20世纪30年代写了一本《非洲的种族》,20世纪80年代初,这本书被翻译成为中文,还被当作非洲史的入门书。20世纪90年代初,冷战刚刚结束时,当时西方世界流行亨廷顿的文明冲突论。亨廷顿认为:未来国际冲突的根源,将主要是文化和文明层面的,而不是意识形态和经济层面的,全球政治的主要冲突将在不同文明的国家和集团之间进行。所以,在《非洲黑人文明》这本书里,作者坚持正确的文明观,认为“人类文明是多式多样的,色彩纷呈,又是相互联系,互相影响的,但决不是互相消灭、互相排斥的。”实质上这是反对以“欧洲中心论”为代表的自我中心论,又反对“文明冲突论”。 关于非洲黑人文明,一些人往往存在猎奇的心态,媒体尤其喜欢夸大非洲文明的某些习俗,如献祭、巫医、割礼等,在人们的头脑中形成对非洲文明错误的观念,以此认为非洲文明是落后的,甚至是野蛮的。本书观点公允,内容详实,将真实的非洲黑人文明展现给读者,是一本了解非洲黑人文明值得一读的参考书。当前,中国与非洲国家之间正在构建更加紧密的中非命运共同体,学习非洲黑人文明有助于中非文明交流互鉴、交融共存,为中非合作提供更深厚的民意基础。因此,阅读《非洲黑人文明》这本书,还具有现实意义。

03 同学感想 目前国内世界史的教学深受欧洲中心论的影响。总体上以欧洲为主,中、西亚,几乎不考虑撒哈拉以南非洲和美洲本身的历史文化情况,只是将这些地区作为欧洲殖民地的历史简单地进行叙述。这种教学逻辑往往导致对撒哈拉以南非洲的不重视,这与现在全球化的浪潮是不相符的。而张忠祥教授的书目将非洲文化重新带进我们的视野,这对我们今后的世界史学习和研究是有巨大帮助的。 ——郑浩然 二、刘伟才副教授解读 《伟大的非洲探险者》 01 教师简介

刘伟才副教授: 刘伟才,历史学博士,人文学院世界史系副教授、上海师范大学非洲研究中心副主任、《非洲经济评论》编辑部主任。主要研究方向为非洲经济史、南部非洲史。曾在赞比亚大学学习,常赴非洲国家调研。著有《20世纪非洲经济史》(第二作者)、《非行者言:19世纪英国人非洲行居记录的史料价值及其利用》,译有《塞西尔·罗得斯传》等,在《世界历史》《史学集刊》《西亚非洲》等发表论文多篇。 02 推荐书目

由于撒哈拉沙漠、赤道森林以及气候和疾病等阻隔,非洲之外的人们对非洲内陆的了解一直非常模糊。于是,外界的人们在绘制非洲地图时要么是会留下大片的空白,要么就是在上面画一些野生动物或者奇异装束的人。这种情况直到19世纪才真正改变,而这就要归功于内陆探险。 非洲内陆探险大致可分成三部分:探查尼日尔河、探查尼罗河源头和大湖地区、探查南部非洲内陆。人们可能听过大卫·利文斯顿(David Livingstone)和亨利·斯坦利(Henry Morton Stanley)这两个名字,利文斯顿在中南部非洲广大地方穿梭,斯坦利则在非洲中部腹地行走。其实,除了这两个人之外,还有很多其它的探险者,比如探查尼日尔河的蒙戈·帕克(Mungo Park)、探查尼罗河源头的詹姆斯·布鲁斯(James Bruce)、约翰·斯皮克(John Speke)和萨缪尔·贝克(Samuel Baker)、探查中西部非洲的亨利·巴斯(Henry Barth),此外还有很多传教士、旅行家、商人、猎人、博物学者等。 在一个多世纪的时间里,一代又一代的探险者们探清了尼日尔河、尼罗河、赞比西河、刚果河等大河的基本情况,对撒哈拉、萨赫勒、大湖地区、卡拉哈里、赤道雨林等有了比较全面的认识,最终在19世纪末时如拼图般完成了对非洲大陆的整体呈现。

探险者在行走非洲的过程中,关注并记录非洲的土地、山川、动物、植物以及不同地方居民的生产生活,极大地增进了人类的知识,这些知识包括自然地理的知识、博物学的知识、人类学的知识,特别是为非洲无文字地区保留下了诸多的记录。 个人觉得,最值得关注的是探险家的精神。 对于19世纪行走在非洲内陆的探险者来说,饥饿、干渴只是“小事一桩”,疾病是最大的威胁,当地人的阻碍以各种形式存在。面对种种艰辛和危险,19世纪的探险者心中都有一个“准则”:要么去到目的地把事情搞清楚后回来,要么死在路上。比如利文斯顿,尽管他在漫长的探险生涯中有很多的机会可以功成名就地抽身而出,但他的目标却早已确定,那就是:我会死在那片土地上。 面对种种艰辛和危险,有些探险者的心境非常的单纯,只想到达某个目的地,找到某样东西,搞清楚某个问题,就是一种有时让人无法理喻的求知欲。非洲人会特别奇怪那些拿着奇奇怪怪设备或者画着奇奇怪怪图案的人,问他们在干什么,他们会说,看山,看河,看动物,看植物——非洲人总是想,这有什么好看的呢? 非洲内陆探险是一幅波澜壮阔、曲折动人的长画卷,《伟大的非洲探险者》这本书就展现了这幅画卷。

03 同学感想 刘伟才老师在这次读书会活动中向我们推荐了威 廉·金斯顿和查尔斯·洛所著的《伟大的非洲探险 者》一书。他介绍了行走在非洲大地上的探险者 的一系列活动,关注并记录了非洲的自然地理知 识,人类学知识,为非洲部分地区历史的空白添 上了浓墨重彩的一笔,十分有力地抨击了非洲无 历史的谬论。 这部探险者的日记不仅仅为我们介绍了非洲部 分地区的历史,也让我们对这片广袤的大陆充 满了更多的了解和幻想。 ——王乐 三、张瑾副教授解读 《非洲史研究入门》和《泛非主义史》 01 教师简介

张瑾副教授: 张瑾,非洲经济史博士,上海师范大学非洲研究中心副教授,硕士生导师,中国非洲史研究会理事,世界水协会水文明专家组成员(IWA/IWHA-SG on WAC),主要从事非洲资源环境史研究,著作包括《非洲区域经济一体化探索》《津巴布韦史》(译著)等。 02 推荐书目

《非洲史研究入门》目录 大家好,说起非洲史,总会有很多不同视角和方法,这次我给大家推荐的是舒运国教授所著的《非洲史研究入门》和《泛非主义史》两本书。 第一本《非洲史研究入门》主要是为那些希望更深入了解非洲历史,或者希望对非洲历史做些初步研究的人员所写的工具书,其中有不少基础的素材和方法指引。对于准备研究非洲历史,或者刚开始研究非洲历史的人群,这是一本必读书目。 从这本书的内容来看,首先,这本书对非洲史作了整体介绍,抓住非洲历史“整体性强”的特点,视非洲为一个整体,来分析非洲各国和各民族的历史发展共性,剖析非洲历史发展的整体走向,从而给读者展现非洲历史发展的概貌。第二,这本书介绍了非洲历史研究中可资利用的史料。史料对于历史工作者而言至关重要,只有优质的史料才能产生优质的作品。本书所提供的资料既可以方便了解非洲历史的概貌,又可以据此扩大搜寻史料范围。第三,是国内外关于非洲历史的研究情况介绍,其中还收纳了一些著名的研究机构、有影响的学者及他们的著作和观点等有用信息。第4是本书的重心:专题研究的介绍。本书集中选择了非洲历史上具有重大影响和意义的12个研究专题,分别给予介绍,使读者对当前非洲历史研究的动态有了初步的了解。值得一提的是本书的第5部分,介绍了一些学术研究资源并提供了可获取的路径,包括期刊,报纸,工具书,网络资源等等。第6部分则是推荐阅读的文献书籍,当中不仅对已有文献做出了梳理,而且对于重点的词语和文献做了简述,这一点,对迅速掌握非洲史研究有非常大的助益。

《泛非主义史》目录 在前一本书的基础上,如果进行再进一步的非洲史学习,那么我推荐大家阅读的是《泛非主义史(1900-2002)》这本书。如果说有一种思想理论或政治运动对非洲历史产生重大影响,案例不胜枚举,但如果既是思想理论又是政治运动,且延续至今仍具深远影响的话,那么非 “泛非主义”莫属。直到今天,我们仍以“非洲”作为一个统称词汇,用于该区域共同的历史,人文和社会的概述,这在其他地区都是绝无仅有的,“泛非主义”在很大程度上对此产生了重要影响。 泛非主义唤醒了非洲人民的民族意识和民族觉悟,塑造了非洲大陆特有的区域意识和历史使命感,对于非洲大陆的独立及之后的一体化进程,发挥了重要的推动作用。可以说,如果不了解泛非主义的历史,就不能理解非洲的近现代史。 《泛非主义史(1900-2002)》选取了1900~2002年为研究时段,其中前63年为泛非主义的第一阶段,称为“早期泛非主义”;1963~2002年为泛非主义的第二阶段,或者称为“非洲统一组织”时期;2002年以后为泛非主义的第三阶段,称为非洲联盟时期。本书除了时期的划分和描述外,也对泛非主义的定义和内涵作出了介绍,并且细分了泛非主义的5个层次:撒哈拉以南的泛非主义、穿越撒哈拉的泛非主义、穿越太平洋的泛非主义和西半球泛非主义、全球泛非主义。这种以地域划分的标准,在一定程度上反映了泛非主义运动的规模,为人们提供了新鲜的研究视角,但同时也注意到了泛非主义仍处于一种动态的发展过程中,各个地域之间的思潮相互交叉,彼此渗透和影响。此外,本书还对泛非主义的发端、泛非主义产生的根源、黑人知识分子、非洲中心主义、非洲统一组织以及国内外的研究成果等问题,作出了颇有见地的分析和归纳。 综上,非洲是怎么发展至今,并且未来会向何处去,仍然是非洲研究的重要话题。今天我向大家推荐的两本书,有助于更好地理解非洲历史和其中的关键历史事件,以此加深对非洲发展的问题的理解。

03 同学感想 非洲史是人类历史中不可或缺的一环。在张瑾副教授推荐的《非洲史入门研究》中,我认为把非洲作为整体分析的视角独特而可贵。虽然非洲在漫长的历史中诞生了形式各异的酋长王国,但不能把它们完全割裂研究,而应置于非洲黑人文明的整体框架下,分析各王国的历史发展和文明特性与共性。另外,非洲史的相关史料相较欧洲史或中国史存在欠缺问题,而这本书能提供大量可利用的史料与学术研究资源,对非洲史研究大有裨益。 非洲大陆各国从古代相对隔离的状态发展到近现代的紧密联系,使非洲历史走向了一体化进程。泛非主义受到欧洲殖民入侵影响而形成,并促进了非洲人民的民族意识和地域情结,推动了黑人王国文明的交流融合。虽然非洲大陆各国的很多共性使它们走向团结,但也应看到不同黑人王国各自的特性,区域一体化进程不会泯灭非洲文化的多元性。 ——陈虎 结语: 非洲是一片古老而神奇的大陆,它哺育了撒哈拉以南的黑人文化。在本期“海上心史”中,张忠祥教授、刘伟才副教授和张瑾副教授,分别为我们分析解读了有关非洲史研究的四本著作,揭开了非洲史的神秘面纱,带领我们真正走进并深入理解非洲,扩大了我们看待整个人类世界的视野。随着“海上心史”第二期的圆满结束,第三期也将在之后出炉,敬请期待! 文稿:张忠祥教授 刘伟才副教授 张瑾副教授 排版:陈虎 |

||||||||