导读

●欧洲人的探险活动 ●探险中的非洲人 在大西洋奴隶贸易持续的数百年时间里,欧洲人在非洲的存在一直局限于沿海小块地区。随着奴隶贸易式微,仅依靠沿海资源与市场已难以为继,欧洲人需要更多的原料供应和更大的商品市场,而这就需要对非洲内陆的土地、物产、人民、政治、经济、社会等有更加清晰而全面的认识。与此同时,数百年对外殖民活动的熏陶使越来越多的欧洲人愿意探索外部的世界,其中一些人更是希望由此获得财富、地位和名望。在此背景下,非洲内陆探险运动逐步展开。 欧洲人的探险活动 在非洲内陆探险的开始阶段,欧洲人主要关注大河,希望首先探清大河源头、流向、沿河风物等方面的情况,然后以大河为依托进出内陆,或发展贸易,或传播基督教。18世纪60年代末70年代初,詹姆斯·布鲁斯(James Bruce)开启了探查尼罗河源头的历程;18世纪末19世纪初,蒙戈·帕克(Mungo Park)开启了探查尼日尔河的历程。此后,休·克拉伯顿(Hugh Clapperton)和兰德尔兄弟(Richard Lemon Lander & John Lander)等人在19世纪20—30年代接力完成了尼日尔河的探查工作,而约翰·克拉普夫(Johann Krapf)、约翰·斯皮克(John Speke)、萨缪尔·贝克(Samuel Baker)、理查德·伯顿(Richard Burton)、詹姆斯·格兰特(James Grant)、大卫·利文斯顿(David Livingstone)和亨利·斯坦利(Henry Stanly)等人则在19世纪40—70年代合力确定了尼罗河的源头,同时也基本弄清了大湖地区的情况。另外的两条大河,赞比西河主要是由利文斯顿等人完成了探查,刚果河则主要是由斯坦利开启了探查的历程。 在尼日尔河、尼罗河—大湖、赞比西河、刚果河之外,还有亨利·巴思(Henry Barth)等人对中西部非洲内陆的探查、威廉·杨克(Wilhelm Junker)对中东部非洲内陆的探查、卡尔·安德森(Karl Anderson)对西南部非洲的探查、斯坦利和弗尼·卡梅隆(Verney Cameron)等对赤道地区的探查以及多种人士在赞比西河以南地区的探查。其中在赞比西河以南地区的探查由博物学者、传教士、旅行家、商人、猎人、迁徙移民等完成,除利文斯顿外,代表性人物还有博物学者威廉·伯切尔(William Burchell)、旅行家乔治·汤普森(George Thompson)、传教士罗伯特·莫法特(Robert Moffat)、猎人弗里德里克·塞卢斯(Frederick Selous)等。 在对内陆进行探查的人中,既有相对比较“单纯”的探险家、旅行家、传教士或者如博物学者、地理学家之类的专业人士,也有抱复杂的经济、政治目的者——当然,大部分的探查者实际上是履行了多种职能。19世纪后半叶——特别是最后二三十年,内陆探险的目的性越来越明确,组织性越来越强,相关国家政府的推动以及它们之间的“较劲”也越来越明显:19世纪50年代末60年代初利文斯顿探查赞比西河的主要目的之一是考察赞比西河流域是否可以发展棉花种植以及赞比西河是否可发展商业通航;70年代后半叶布拉柴(De Brazza)在刚果河流域的探查主要是为了服务法国殖民中部非洲的战略;70年代末80年代初由基思·约翰斯顿(Keith Johnston)和约瑟夫·汤姆森(Joseph Thomson)率领的中东部非洲考察队(East Central African Expedition)虽以科学考察为主要任务,但其缘起却是英国皇家地理学会要向当时在非洲事务方面非常活跃的比利时国王利奥波德二世(Leopold II)的国际非洲协会(International African Association)“示威”;而80年代后半段由斯坦利率领的“拯救阿明帕夏远征队”(Emin Pasha Relief Expedition)则是由英国“非政府人士”推动,打着拯救被困在非洲内陆“最黑暗”的赤道森林地区的殖民者的旗号进行地理探查和势力范围圈定。 但不论是出于何种目的,到19世纪末20世纪初时,欧洲人终究是探清了尼日尔河、尼罗河、赞比西河、刚果河等大河流域的基本情况,并对撒哈拉、萨赫勒、大湖、赤道森林、纳米比—卡拉哈里等有了比较全面的认识,还获得了比较充分的关于非洲的土地、物产、人民、政治、经济、社会等方面的信息,既从知识生产的层面完成了对非洲大陆的整体呈现,也从经济、政治和文化等活动需求的层面积累了必要的数据和信息。

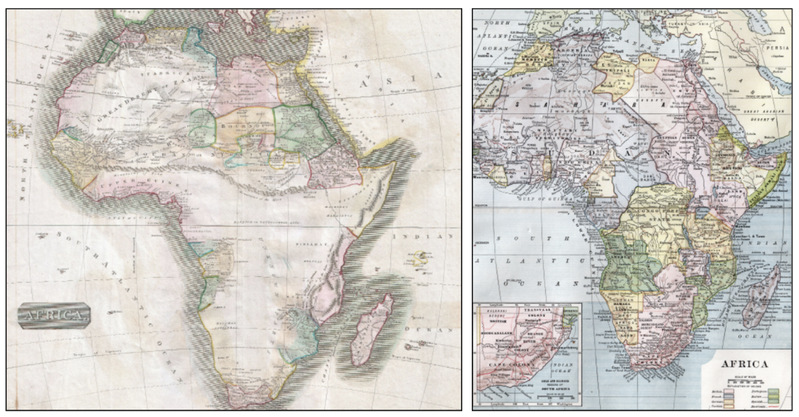

左:19世纪初的非洲地图。右:20世纪初的非洲地图 探险中的非洲人 欧洲探险者从不同的方向和路径进入非洲内陆,与不同的非洲人发生遭遇和互动。大致在19世纪70年代以前,欧洲探险者在处理与非洲人关系时还处于比较弱势的地位;70年代以后,欧洲探险者及其背后力量的优势越来越明显,非洲人的主动权逐渐丧失。 进入非洲内陆是一项复杂而艰险的工作,欧洲探险者既需要充分的金钱和物资,还需要大量非洲本土人员的支持,其中比较重要的是两类人员。一类是能协助组建和管理团队、主导与沿路人群沟通的“向导”或“领队”,这些人要熟悉路线和沿路基本情况,要能熟练使用或听懂多种相关语言,要有一定威信和人脉,这类人中比较有代表性的是孟买(Seedy Mubarak Bombay)和楚玛(James Chuma),前者曾为斯皮克、伯顿、斯坦利、卡梅隆等多位探险者提供服务,后者则是陪伴利文斯顿走完最后岁月的忠实仆人,后又为中部非洲大学传教团(Universities' Mission to Central Africa)和中东部非洲考察队提供过服务。另一类是搬伕,这一类人往往在数量上占探险者团队的大部,其中最知名的搬伕群体是东非的尼扬姆维奇人(Nyamwezi)。 在非洲内陆漫长而艰苦的行进中,欧洲探险者会遇到大大小小的非洲本土力量,有时是商队,有时是流动武装,有时是村庄头人或小酋长,有时则是力量强大的酋邦或者王国。这些力量有的持友好态度并愿意为探险者提供帮助,有的则对探险者抱有疑虑、敌意甚至进行直接的勒索和攻击。 在19世纪70年代前,欧洲探险者在遭遇这些力量时,总是尽力求取友谊,以获得向导、保护、物资支持或者通行权。克拉伯顿在索科托(Sokoto)的宫廷等待哈里发给予通行权,但至死都未能达成目的;利文斯顿以打击东南非内陆奴隶贸易为己任,但在探查东南非内陆的过程中,他总是竭力避免与所遭遇的掠奴贩奴者发生冲突,有时还寻求他们的帮助;斯皮克和贝克在面临尼奥罗国王卡姆拉西(Kamrasi)无休止的索礼时,也只能将手中的东西一件件交出,只求能脱身。 19世纪70年代后,借助强大的物质支持以及英法等国的威慑力,以斯坦利为代表的探险者虽然仍会尽力求取非洲本土力量的友谊,但使用武力威慑或武力已是一个比较便利的选项,各种非洲人不了解也不理解的商业性、政治性欺骗手段也开始登场,比如以价值并不高的礼物和一纸协定换得对大片土地的所有权,或者以所谓的建立“友谊”和提供“保护”占有势力范围,虽然非洲方面认定自己从未放弃所有权和主权。 面对欧洲人的探险活动,非洲本土力量开始时很难理解其目的,比如帕克说来“看河”,斯皮克说来“找湖”,或者一些博物学者、地理学家所陈述的科学目标,非洲人总是觉得莫名。逐渐地,一些非洲人开始意识到欧洲人探险活动中包含的风险或者说不确定性,但这种意识往往很模糊。干达国王穆特萨(Mtesa)曾与斯皮克交流对外事务处理方面的问题,还曾与斯坦利探讨白人在技术、知识和生产能力方面优势的问题;卡姆拉西也曾问斯皮克:白人有没有什么药可给妇女或者婴儿,使婴儿不夭折?有没有什么“药”可使民众忠于统治者? 探险者手中的“雷与电”——枪支、将探险者送上陆地的军舰、斯皮克被卡姆拉西索去的精密钟表、贝克拿来逼退掠奴者进攻的英国国旗、斯坦利在维多利亚湖环湖航行的大船,都给非洲人留下了深刻印象,也给一些人带来了模糊的危机感。

维多利亚瀑布区的利文斯顿雕像 非洲内陆探险持续百余年,它既是一场欧洲人的运动,也是一场非洲人的运动。 非洲人一度能以自己的理解和方式实施应对,但内陆探险不过是一个前奏。 从个人的层面来说,欧洲探险者有值得尊敬的地方,一些非洲人也展现了自己的品质和能力。从整个探险运动的层面来说,一方面,它确实在自然和人文知识生产方面做出了贡献;另一方面,它所实践的也确实是欧洲对非洲的渗透,不管最初的动机是什么,客观上它确实是为欧洲部分国家瓜分、占领和统治非洲提供了前提和基础。 作者:刘伟才,系上海师范大学非洲研究中心副主任、副教授 本文刊载于《中国投资》2021年1月号 |

||||||||